歯髄温存療法について

歯髄温存療法であなたの歯を「守る」新しい選択肢

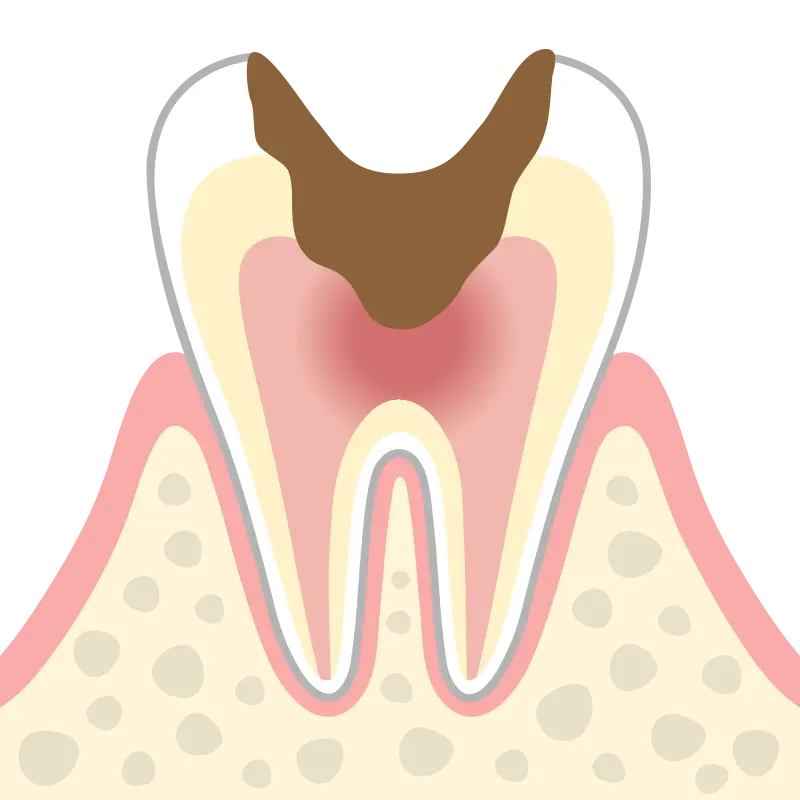

虫歯が進行してC2~C3(中〜深めの段階)になると、従来は「抜髄」(歯の神経を取る処置)を行うことが一般的でした。しかし、神経を失うと、その歯は10~20年ほどで抜歯が必要になるリスクが高まり、長期的な歯の健康維持が難しくなります。

そんな中、注目されているのが「歯髄温存療法(VPT:Vital Pulp Therapy)」 です。

歯髄温存療法では、深い虫歯でも条件が整えば神経を残し、歯が本来持つ自然な防御・修復能力を活かして、歯をできるだけ長持ちさせることが可能になります。

歯髄温存療法とは?

歯髄温存療法は、神経まで達した虫歯に対しても、健常な部分の歯髄を残すことで歯の生理的機能を維持する先端的な治療法です。

内部組織(歯髄)が健全に働くことで、歯は自らの力でダメージを修復しようとし、結果的に「抜髄」や「抜歯」を回避する可能性が高まります。

こんな方におすすめ

根管治療(神経を取る治療)を勧められているが、歯を長持ちさせたい方

痛みや違和感を最小限に抑えたい方

将来的な抜歯リスクをできる限り減らしたい方

歯の自然な強さや感覚をできるだけ維持したい方

ご相談ください

「本当に抜髄が必要なのか?」

「歯髄温存療法で神経を残せる可能性はないのか?」

「費用やリスクはどうなる?」

そんな疑問や不安がある方は、ぜひ一度当院へご相談ください。

検査・診断の上、歯髄温存療法が可能かどうか、メリット・デメリットを丁寧にご説明させていただきます。

あなたの大切な歯を、できる限り長く健康な状態で保つために。

私たちは、最新かつ患者様本位の治療法でお手伝いいたします。

歯髄温存療法をおすすめする3つの理由

1.患者様の歯を「できる限り残したい」という想い

歯は削れば削るほど弱くなります。抜髄すれば寿命が縮まります。私たちは治療を「行う」ことだけでなく、「歯を守る」ことを重視しており、歯髄温存療法はその理念に沿った治療法です。

2.最新の知見と技術の取り入れ

当院の歯科医師は常に新しい情報・技術を学び、研鑽を積んでいます。歯髄温存療法に限らず、患者様一人ひとりに合わせた最適な治療プランをご提案します。

3.患者様目線の費用設定

歯髄温存療法そのものに追加費用を設けず、自由診療の修復物に含める形をとることで、費用負担のわかりやすさと治療後のリスクにも対応しやすいシステムを整えています。

従来の「抜髄」と比べた歯髄温存療法のメリット

歯の寿命が延びる

神経が生きている歯は、血液供給や免疫機能が保たれ、長期的な健康維持が期待できます。

治療後の快適性向上

神経を残すため、治療後の痛みやしみる感じが起きにくく、自然な咬み心地が持続します。

歯質の温存

抜髄に伴う大きな削除が不要な場合も多く、天然の歯質を多く残せることで、歯自体の強度が維持しやすくなります。

再治療リスクの低減

神経を取った歯は将来、根の病変や歯根破折を起こしやすくなります。

歯髄温存療法により神経が残ることで、これらのリスクを抑え、再治療の回数を減らすことができます。

歯髄温存療法の基本的な流れ

STEP1 – 検査・診断

レントゲン撮影や歯髄反応検査で、歯髄温存が可能か正確に判断します。

STEP2 – 防湿・無菌環境の確保

治療中に唾液や細菌が入らないよう、ラバーダムを使用。

清潔な環境で治療を行います。

STEP3 – 虫歯除去・歯髄保存処置

慎重に虫歯を除去し、歯髄が露出した部分にMTAセメントなどの生体親和性が高い材料を置き、組織再生を促します。

STEP4 – 経過観察(1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月)

治療後、定期的にレントゲンで神経の状態を確認。

※万が一、神経が死んでしまった場合は、保険診療で抜髄や根管治療へ移行します。

STEP5 – 最終的な修復処置

神経が元気な状態で安定していれば、レジン修復やインレー、クラウンなどの適切な補綴物を装着します。

治療の工程

虫歯の状態を確認

ラバーダムで患部を清潔に保ち、虫歯を除去します

MTAセメントを施術

仮封剤で仮の蓋をします

後日、症状がなければ補綴物を装着

装着した補綴物

治療費用について

歯髄温存療法に使用されるMTAセメントは、通常保険適用外(自由診療)のため、保険治療より費用が高くなりますが、当院では「歯髄温存療法自体の治療費」はいただいておりません。 最終的な詰め物・かぶせ物(自由診療)の代金のみで対応しています。

| レジン修復 (自由診療) | 1本 | 約33,000円 |

| ホワイトセラミック インレー | 1本 | 約55,000円 |

| ホワイトセラミック クラウン | 1本 | 約77,000円 |

もし経過観察中に神経がダメになっても、抜髄や根管治療は保険診療で行い、自由診療の追加費用はかかりません。

歯髄温存療法のよくある質問

歯髄温存療法とは何ですか?

歯髄温存療法は、虫歯や外傷で歯髄(歯の神経)が炎症を起こしている場合に、できるだけ歯髄を保存し、歯の自然な機能を維持するための治療法です。

歯髄温存療法はどのような場合に行われますか?

C2~C3(中〜深めの段階)の虫歯がある場合や、歯髄が完全に壊死していない場合に適用されます。早期に診断されることが重要です。

どのくらいの成功率がありますか?

歯の状態や患者さんの口腔ケアによりますが、成功率は約70~90%と言われています。ただし、虫歯が進行している場合は成功率が低下します。

歯髄温存療法の治療中や後に痛みはありますか?

治療中は麻酔が使用されるため痛みはほとんどありませんが、治療後に一時的な痛みや違和感が出ることがあります。通常、数日以内に改善しますが、痛みが続く場合は再受診が必要です。

治療にはどのくらいの時間がかかりますか?

1回の治療は約30分~1時間程度で、複数回の通院が必要な場合もあります。歯の状態によっては1~3回で完了することもあります。

歯髄温存療法が失敗した場合はどうなりますか?

失敗した場合、歯髄を完全に除去する根管治療が必要になります。

治療後、歯は元通りになりますか?

治療後も歯の機能は保たれますが、完全に健康な状態に戻るわけではありません。適切なケアを続けることで長期間持たせることが可能です。

保険は適用されますか?

当院では歯髄温存療法の代金をいただいておりません。ただし、その後の被せ物や詰め物には保険が適用されませんので、自費での治療となります。

歯髄温存療法を受けるために必要な準備はありますか?

特別な準備は不要ですが、事前に口腔内を清潔に保ち、食事後に受診することが望ましいです。また、痛みや不安がある場合は歯科医師に相談してください。

歯髄温存療法を受けた後の注意点は何ですか?

• 硬いものを噛むのは控え、患部を保護する。

• 定期的な検診で治療後の経過を確認する。

• 日常の口腔ケアを徹底する(特にブラッシングとフロスの使用)。

歯髄温存療法のリスクについて

歯髄温存療法を行った場合、ごく稀に下記のようなトラブルのリスクがあります。

- 歯髄の炎症が進行し、最終的に歯髄の除去(根管治療)が必要になる可能性があります。

- 治療中や治療後に細菌感染が起きることで、炎症や痛みが再発する恐れがあります。

- 治療後に痛みや不快感が長引く場合があり、追加の治療が必要になることがあります。

- 保存した歯髄が機能を維持できなかった場合、再治療や抜髄が必要になる可能性があります。

- 治療後に歯髄が完全に壊死し、歯全体の健康状態に影響を与える可能性があります。

- 成功しなかった場合に追加治療が必要となり、総合的な治療費が高くなる可能性があります。

- 炎症や感染が進行している歯には適用できない場合があり、その判断が難しい場合があります。

- 歯髄保存の過程で歯冠が弱くなり、破折のリスクが高まることがあります。